Attestato di prestazione energetica (APE), risparmio ed efficientamento energetico

Il risparmio energetico e l'efficientamento energetico di un immobile non possono tradursi esclusivamente in una mera diminuzione dell'inquinamento, ma significa acquisire una cultura, una mentalità legati alla qualità e comfort delle abitazioni e degli edifici che quotidianamente frequentiamo. L’effìcienza energetica di un edificio passa attraverso l'analisi di tutti gli aspetti che, combinati nella maniera ottimale, contribuiscono a creare sinergismi volti al risparmio energetico e a ottenere una casa a basso consumo di energia primaria: tutto ciò si traduce nell’avere, di ritorno, bassi costi di manutenzione ed elevato comfort abitativo o lavorativo. Il comfort infatti, viene troppo spesso ignorato nella valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica, proprio a causa dell'oggettiva impossibilità di quantificarlo e quindi "monetizzarlo" in termini pecuniari. Però, sicuramente, un'abitazione o un ambiente di lavoro che presentino una qualità e un comfort abitativo ottimale dal punto di vista igrometrico, termometrico e acustico consentono, indubbiamente, un miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli ambienti.

Innanzitutto è necessario aver chiaro un concetto: edificio e impianto sono due mondi strettamenti legati tra loro nell'obiettivo ultimo di garantire un comfort termico ottimale, anche se molto diversi nelle rispettive funzionalità.

Una metafora di Maurizio Pallante da me riarrangiata rende bene l'idea:

<<Abbiamo un problema: dobbiamo riempire una pentola con dell'acqua proveniente da un tubo collegato a un rubinetto e scaldarla su un fornello. Ad un certo punto scopriamo che la pentola è piena di buchi. Cosa facciamo? Ci sono tre opzioni possibili:

1) aumentiamo il flusso dell’acqua del rubinetto;

2) cambiamo il rubinetto;

3) aumentiamo l'intensità della fiamma sotto la pentola;

4) tappiamo i buchi e mettiamo il coperchio alla pentola.>>

La prima soluzione corrisponde ad un incremento della quantità di energia primaria utilizzata per scaldare gli ambienti (l'interno della pentola). La seconda rappresenta la volontà di utilizzare nuove forme di energia, nella fattispecie quelle verdi o rinnovabili (solare, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico, etc.). La terza soluzione corrisponde ad un incremento della potenza termica e/o della durata di accensione degli impianti di climatizzazione tradizionali. La quarta sottintende le pratiche di risparmio ed efficientamento energetico: tutte quelle scelte atte ad eliminare gli sprechi energetici o quantomeno a ridurli al minimo.

Sebbene il risparmio e l'efficientamento energetico da soli non possano risolvere il problema energetico mondiale, neanche ciascuna delle altre tre alternative, se prese singolarmente, sarebbero in grado di riuscirvi. Come recita un proverbio latino: <<in medio stat virtus>>, la soluzione ottimale è da ricercare in un equilibrio tra le quattro opzioni. Sicuramente però, la prima, la più urgente e la più efficace pratica da adottare è quella di “tappare i buchi e coprire” che, tradotto in termini edilizi/energetici, significa progettare correttamente le strutture e gli involucri edilizi, utilizzando infissi e vetrature con trasmittanze preferibilmente sotto i valori minimi richiesti dalle normative vigenti e coibentando le superfici opache (pareti, solai, coperture, pavimenti) in maniera ragionata, prevedendo materiali e stratigrafie strutturali con caratteristiche prestazionali ottimali al fine di garantire un perfetto scambio termico e igrometrico tra l'ambiente interno e quello esterno degli ambienti abitativi.

Gli sprechi energetici non sono auspicabili per alcun soggetto coinvolto, per i produttori in quanto a potenze maggiori degli impianti di produzione corrispondono costi maggiori (sia di installazione che di esercizio), per gli utenti dato che vedranno aumentare i costi della bolletta, ma soprattutto per l’ambiente e quindi per i cittadini.

Quando si costruisce, si ristruttura o si riqualifica un edificio, è necessario valutare bene l’involucro edilizio, studiando con accuratezza tutti i particolari costruttivi e, ai fini del risparmio energetico, è necessario considerare attentamente l’isolamento più adeguato per l'immobile che si sta progettando. Di importanza rilevante è comunque attribuire quale peso, in termini di dispersioni di calore, abbiano le componenti opache esterne (pavimenti contro terra o su spazi non riscaldati, pareti esterne e coperture) oppure quelle trasparenti (finestre, porte-finestre, lucernari, aperture finestrate).

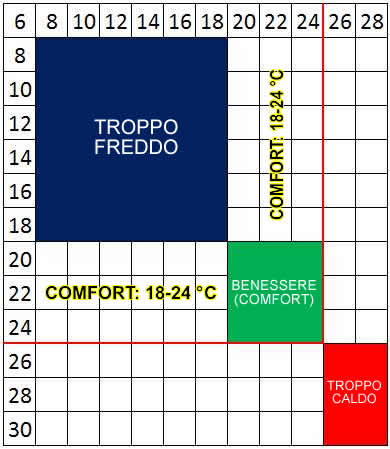

L’utilizzo combinato delle fonti primarie di energie combustibili/elettricità contribuiscono a rendere il sistema impianto tale da garantire il necessario apporto energetico a un edificio senza inutili sprechi di energia, limitando conseguentemente le immissioni di inquinamento diretto (per esempio l’inquinamento atmosferico) e indiretto (per esempio l’impatto sulle acque di approvvigionamento). Alla luce di questa considerazione, appare chiaro quanto sia importante, per ogni immobile, studiare la perfetta situazione energetica. Per questo è sempre necessario, partendo da un progetto architettonico, calcolare le dispersioni che si verificano in quell’edificio. Progettare il giusto isolamento dell’involucro, unitamente al giusto impianto da istallare, permette il raggiungi-mento di un elevato livello di comfort che ogni abitazione o ambiente di lavoro dovrebbe possedere. Sebbene il concetto di comfort sia molto soggettivo, è possibile con un diagramma rappresentarlo indicativamente in funzione delle temperature dell’aria e delle temperature superficiali delle pareti: la zona rossa indica una situazione di disagio per il troppo caldo, la zona verde indica quella di benessere e quella blu indica il disagio per il troppo freddo.

Comfort termico umano ideale

Comfort termico umano ideale

I primi due dati importanti da conoscere e da cui partire per impostare il risparmio energetico sono:

- località geografica dove si realizza la costruzione, rappresentata dai gradi giorno, dall’altitudine e da altri parametri geografici (temperatura dell’aria esterna, umidità relativa);

- rapporto tra tutte le superfici dell’edificio che disperdono calore alle date temperature e il volume lordo dell’edificio da riscaldare che viene definito: coeffiente di forma S/V. Esso è un parametro architettonico detto anche "rapporto di forma S/V", ed è molto importante ai fini della verifica energetica dell'edificio.

Anche gli effetti della massa termica non devono essere sottovalutati, in quanto le pareti dell'edificio vengono attraversate dalle onde termiche dall'esterno verso l'interno, attraverso due effetti detti: attenuazione e sfasamento delle onde termiche, creando un microclima interno nell'edificio.

I progettisti architettonici dell’edificio hanno il compito di effettuare prioritariamente un progetto che sia conforme alle normative nazionali, regionali e comunali, infatti i piani regolatori comunali possono essere più restrittivi e limitanti rispetto alle normative nazionali ma non può verificarsi il contrario. E' quindi comprensibile come le fasi operative di progettazione di un edificio dal punto di vista energetico siano complesse e delicate.

Orientare favorevolmente un edificio, dal punto di vista energetico, significa infatti orientare le sue superfici in maniera tale da sfruttare il calore dell'irraggiamento solare d’inverno, anche se d’estate la situazione termica si capovolge, risultando necessarie opportune schermature solari che creino ombreggiature e protezioni efficaci all’azione del sole. Infatti un eccessivo calore irraggiato dal sole all'edificio, in estate, implica necessariamente il raffrescamento interno dell’immobile mediante l’uso di climatizzatori, se si vuole raggiungere un giusto livello di comfort, e i climatizzatori si sa che sono inevitabilmente energivori. Un buon isolamento dell’edificio, concepito preferibilmente nelle fasi di progettazione, contribuisce a contenere il calore prodotto dall'impianto termico all’interno dell'involucro edilizio in inverno e limita il passaggio di calore e l’irraggiamento estivo dall’esterno in estate.

Dalle seguenti immagini si può comprendere quanto possa essere diverso e determinante il fattore di forma (o coefficiente di forma) S/V di un immobile. Un edificio che ha molte più parti esposte verso l’esterno rispetto ad un altro, ha una necessità maggiore di essere climatizzato, attraverso il riscaldamento d’inverno e il raffrescamento d'estate.

Edificio isolato. Rapporto S/V molto alto. Condizione energeticamente sfavorevole

Edificio isolato. Rapporto S/V molto alto. Condizione energeticamente sfavorevole

Edificio in linea. Rapporto S/V medio. Condizione energeticamente mediamente sfavorevole

Edificio in linea. Rapporto S/V medio. Condizione energeticamente mediamente sfavorevole

Edificio a torre. Rapporto S/V basso. Condizione energeticamente favorevole

Edificio a torre. Rapporto S/V basso. Condizione energeticamente favorevole

In linea di massima si può affermare che il comportamento energetico di un involucro edilizio viene influenzato delle seguenti variabili:

- capacità termica;

- permeabilità delle pareti all'aria;

- isolamento termico;

- spessore e tipologia di isolante,

- vicinanza o delimitazione con altri edifici,

- interramento;

- esposizione geografica;

- irraggiamento.

Va considerato che il rapporto S/V varia a seconda della configurazione architettonica dell’edificio. Rappresenta quindi un dato strettamente soggettivo che influenza significativamente la dispersione energetica dell'edificio. Si possono individuare tre tipologie di rapporto di forma principali dal punto di vista termico:

- edificio isolato;

- edificio in linea;

- edificio a torre.

Se è vero che l’esposizione geografica, il rapporto di forma e la vicinanza ad altri edifici sono parametri molto importanti ai fini della qualità termica di un edificio, è altrettanto vero che la pianificazione, lo studio e l'analisi dell’involucro già in fase di progettazione (se edificio nuovo) o di riqualificazione (se edificio esistente) e della sua caratterizzazione è alla base di una buona qualità e comfort termico-igrometrico; a tale scopo è quindi necessario studiare bene il tipo di isolamento e impermeabilizzazione affinché l’involucro dell'edificio abbia una certa versatilità termica al variare della temperatura esterna stagionale garantendo condizioni di comfort interno ottimali. Quindi, il principio chiave è quello di isolare bene lasciando però respirare l’edificio.

Al giorno d’oggi esistono in commercio infinite tipologie di materiali con caratteristiche tali da garantire un comfort termo-igrometrico di qualità. L'accortezza principale, quindi, è quella di studiare, analizzare, elaborare, simulare con software preposti le migliori configurazioni possibili edilizie ed impiantistiche, al fine di trovare le migliori combinazioni prestazionali, le migliori condizioni di costo-beneficio, le migliori soluzioni progettuali in funzione delle condizioni al contorno che si presentano di volta in volta, nelle svariate casistiche e variabili in gioco.

Un altro aspetto spesso non chiaro all'utente non addetto ai lavori è quello relativo al ciclo di vita dell’edificio, il quale è significativamente diverso dal ciclo di vita dell’impianto.

L’edificio viene realizzato per primo e la prima ristrutturazione avviene all'incirca dopo trent'anni. Per questo è fondamentale intervenire preventivamente, già in fase di costruzione o al momento della ristrutturazione totale per creare un edificio che sia il meno possibile energivoro e il meno disperdente possibile.

L'investimento economico volto all'ottimizzazione dell'involucro dell'edificio permette di recuperare e risparmiare un bel po' di denaro al momento dell’investimento occorrente per la realizzazione impiantistica, poiché la qualità, l'efficienza e il buon funzionamento dell'impianto dipendono direttamente dal tipo di fabbisogno energetico dell’involucro edilizio al cui asservimento è destinato l'impianto. Quindi, coibentare bene l'edificio consente di sottodimensionare la potenza dell'impianto di condizionamento da installare (per quanto riguarda il raffrescamento estivo) e progettare un impianto termico di minore potenza (relativamente al riscaldamento invernale).

I benefici di simili accorgimenti già in fase progettuale sono facilmente riscontrabili sia sul comfort termo-igrometrico dell'ambiente creato, sia sul risparmio energetico conseguente al minor utilizzo delle fonti energetiche primarie, come anche nel computo del tempo di ritorno dell'investimento iniziale (che solitamente rientra abbondantemente nella vita utile dell'edificio) e successivamente in termini di minore e più semplice manutenzione dell’opera realizzata.

Nel seguente schema è possibile farsi un'idea approssimativa relativa alle perdite di flusso di calore attraverso i vari elementi costituenti l’involucro edilizio. Un accurato studio energetico può chiaramente evidenziare le criticità presenti nella struttura al fine di elaborare il più idoneo progetto di riqualificazione energetica dell'edificio, sia nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, sia nel caso di interventi energetici su progetti da realizzare ex novo.

Nel caso di ristrutturazioni edili/edilizie, non sempre è possibile realizzare un intervento globale sull'involucro. In molti casi è necessario analizzare le singole componenti, individuarne le maggiori criticità ed effettuare un intervento di riqualificazione energetica mirato.

| Elementi dell’involucro dell’edificio | Perdite di flusso di calore |

| Pareti non finestrate | 25% |

| Ponti termici | 5% |

| Tetto | 15% |

| Solaio controterra | 5% |

| Pareti finestrate | 35% |

| Ventilazione | 15% |

Dispersioni per trasmissione e ventilazione attraverso l’involucro di un’abitazione media

Il risparmio e l'efficientamento energetico trovano fondamento in un'analisi preliminare iniziale, in un'elaborazione di possibili soluzioni, fino alla scelta del progetto energetico definitivo. Il progetto energetico di un edificio di nuova costruzione o di un immobile da ristrutturare comporta un computo energetico, un bilancio di energia sia nella stagione invernale che in quella estiva. Prima di effettuare questo bilancio di energia è utile e necessario comprendere, in base agli elementi strutturali dell’edificio, quali siano le diverse capacità di questi ultimi nel disperdere calore o, se vogliamo guardarla dal punto di vista opposto, nel trattenere calore al suo interno. Le dispersioni di calore dall’involucro edilizio vengono classificate in:

A) perdite attraverso superfici opache;

B) perdite attraverso superfici trasparenti (finestrate).

Il calore può essere disperso:

1) Per quanto riguarda le superfici opache:

- pareti, soffitti e pavimenti esposti verso l’esterno;

- pareti, soffitti e pavimenti esposti verso zone e ambienti chiusi non riscaldati;

- pareti, soffitti e pavimenti a contatto con il terreno e altri grandi masse fredde;

- pareti, soffitti e pavimenti a contatto con altre zone e ambienti riscaldati da diverse centrali termiche;

2) Per quanto riguarda le superfici trasparenti:

- finestre e porte-finestre, lucernai esposti verso l'esterno;

- finestre e porte-finestre, lucernai esposti verso volumi o zone non riscaldate.

Altre parametri responsabili di notevoli perdite di calore sono:

- infiltrazioni d'aria dall'esterno;

- ventilazione (apertura finestre o meccanizzata).

Allo stesso modo in cui consideriamo le perdite di calore, dobbiamo tenere in considerazione anche i guadagni di calore, comunemente definiti, apporti gratuiti. Va considerato infatti che in un involucro edilizio anche non volendo considerare l'impianto di riscaldamento o condizionamento accesi ci sono comunque apporti di calore gratuiti costituiti da cucine e forni accesi, illuminazione interna, acqua calda a uso sanitario, elettrodomestici in funzione, calore emesso dal corpo umano, etc. Analizzando tutti questi componenti dell’immobile e la loro capacità fisica di condurre, trattenere o trasmettere calore verso l’esterno è possibile calcolare quanta energia (per il riscaldamento o il raffrescamento) bisogna fornire all’edificio per poterlo mantenere nella situazione ideale di temperatura sia in inverno che in estate, cioè rispettivamente di 20° C e 26° C.

Si può tranquillamente dire che in Italia il primo vero bilancio energetico dell’edificio è stato introdotto attraverso la Legge 10/91 (nell’ambito dei tecnici del settore è noto come fare la legge 10). Il reale significato e l'importanza della Legge 10/91 sono stati sicuramente sottovalutata da molti operatori e tecnici del settore, nonostante i parametri e il livello di isolamento richiesti non fossero estremamente restrittivi come nei più recenti decreti (Per citarne alcuni: D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, DPR 59/2009, Decreto 26 giugno 2015). Nella redazione di questo bilancio energetico (fare la legge 10), le norme tecniche UNI via via aggiornate continuamente hanno rappresentato il vero fondamento di riferimento.

CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA:

| FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Agosto 2016) |

| FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Ottobre 2015) |

Costo della certificazione energetica APE:

>> Consulta i prezzi per ottenere la certificazione energetica APE a Firenze e Toscana <<